一、知识详解

规律 | 具体内容 |

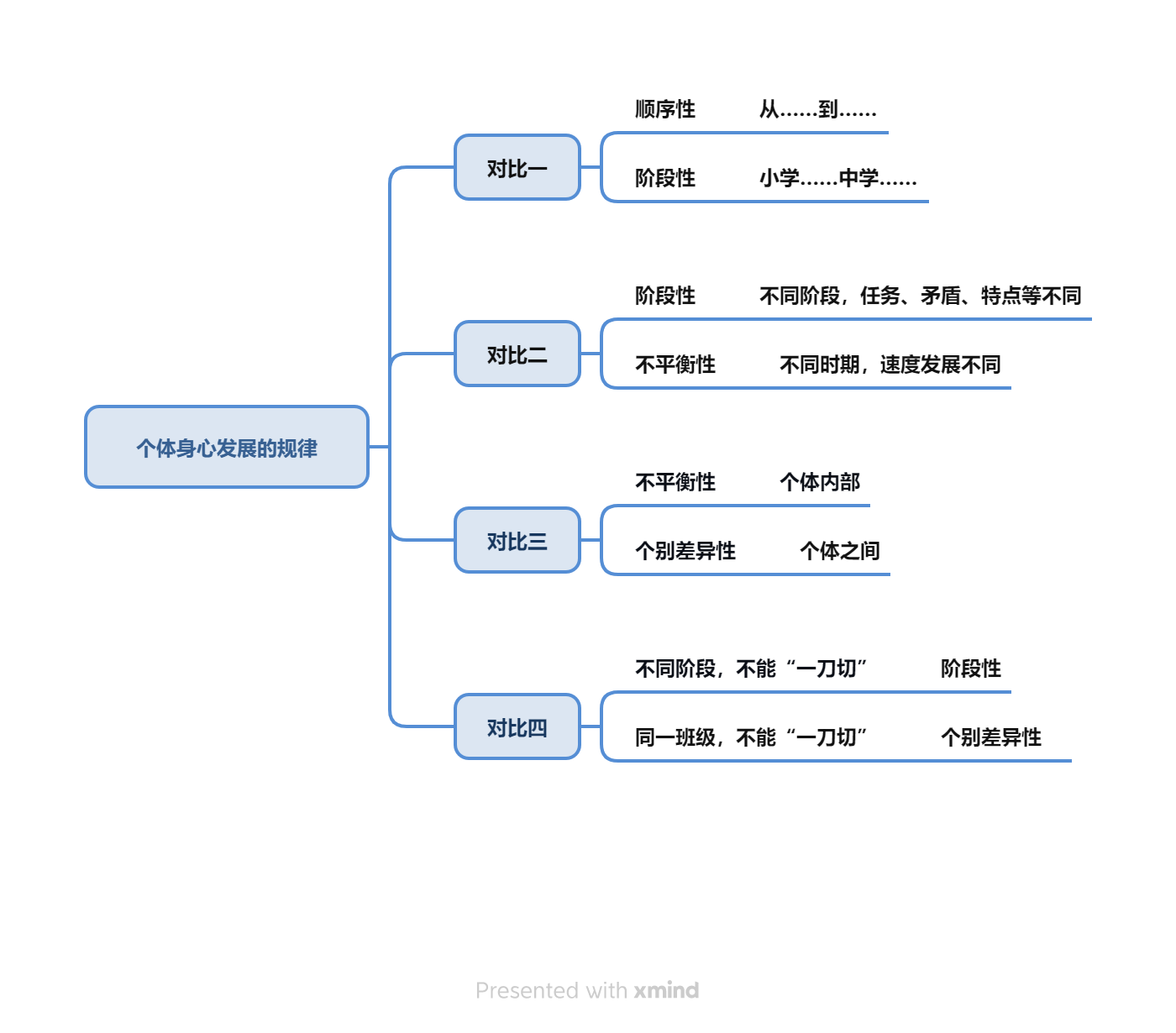

顺序性 | (1)内涵:人的身心发展是一个由低级到高级、由简单到复杂、由量变到质变的连续不断的发展过程,既不能逾越,也不能逆向发展。 (2)梳理: ①关键词:由……到……/先……后…… ②教育启示:教育工作者应按照个体身心发展的顺序施教,做到循序渐进,不可“揠苗助长”“陵节而施”等。 (3)常考示例: ①欲速则不达,盈科而后进 ②学不躐等、不陵节而施 ③杂施而不孙,则坏乱而不修 ④儿童记忆的发展是从机械记忆到意义记忆 ⑤思维的发展是从直观动作思维到抽象逻辑思维 |

阶段性 | (1)内涵:个体的发展是一个分阶段的连续过程,前后相邻的阶段是有规律地更替的,前一阶段为向后一阶段的过渡做准备。个体在不同的年龄阶段表现出身心发展不同的总体特征及主要矛盾,面临着不同的发展任务。 (2)梳理: ①关键词:小学……中学…… ②教育启示:教育工作者必须根据不同年龄阶段的特点分阶段进行教育。对于不同年龄阶段的学生,在教育要求、内容、方法上都要有所区别,不能“一刀切”“一锅煮”,要有针对性,并注意各阶段间的衔接和过渡。 ③a.童年期:又称学龄初期,生理发展相对稳定与平衡。 b.少年期:又称“危险期”或“心理断乳期”,大致相当于初中阶段,具有动荡性,且具有半成熟、半幼稚的特点。 c.青年期:相当于高中阶段,个体身心两方面逐步走向成熟。 (3)常考示例: ①幼儿园阶段的主要任务是玩游戏,小学阶段的主要任务是打好基础 ②杜绝幼儿园教育小学化、儿童教育成人化的现象 ③学龄期的主要发展任务是获得勤奋感,克服自卑感;青年期的主要发展任务是形成自我同一性 |

不平衡性 | (1)内涵:不同系统的发展速度、起讫时间、达到的成熟水平是不同的;同一机能系统在发展的不同时期(年龄阶段)也有不同的发展速率。 (2)梳理: ①关键词:一个人速度有快有慢 ②教育启示:教育要遵循儿童身心发展的不平衡性,要适时而教,即要在儿童发展的关键期或最佳期及时地进行教育。 ③关键期:a.提出者:劳伦兹; b.实验:印刻实验; c.2-3岁是口头语言发展的关键期;4~5岁书面语言发展关键期;5~6岁语言词汇发展关键期。 (3)常考示例: ①当其可之谓时,时过然后学,则勤苦而难成 ②狼孩、猪孩返回人类社会后往往难以掌握语言 ③王阳明5岁时还不会说话,但却能默背众多藏书 ④人的发展一般是生理成熟较早,而心理成熟较晚 |

互补性 | (1)内涵:一方面,互补性是指机体某一方面的机能受损甚至缺失后,可通过其他方面的超常发展得到部分补偿;另一方面,互补性也存在于心理机能和生理机能之间,如身患重病或有残缺的人,如果有顽强的意志和战胜疾病的信心,其身心依然能得到发展。 (2)梳理: ①关键词:身身互补,身心互补 ②教育启示:教育应结合学生的实际,扬长避短、长善救失,注重发现学生的自身优势,促进学生的个性化发展。 (3)常考示例: ①教者也,长善而救其失者也。 ②眼盲耳聪,身残志坚 ③贝多芬失聪后依然创作出了世界名曲 ④残奥会运动员凭借着顽强毅力取得佳绩 |

个别差异性 | (1)内涵:从群体的角度看,个别差异性表现为男女性别的差异; 从个体的角度看,个别差异性表现在身心的所有构成方面,其中,有些是发展水平的差异,有些是心理特征表现方式上的差异。 (2)梳理: ①关键词:不同人各有差异 ②教育启示:教育必须因材施教,充分发挥每个学生的潜能和积极因素,有的放矢地进行教学,使每个学生都得到最大限度的发展。 (3)常考示例: ①有的人聪明早慧,有的人大器晚成 ②一把钥匙开一把锁 ③大有大成,小有小成 ④人心不同,各如其面 |

粉笔拓展

个体身心发展规律的其他版本

规律 | 含义 |

顺序性和阶段性 | —— |

稳定性和可变性 | (1)稳定性。指在一定的社会和教育条件下,青少年儿童发展阶段的顺序以及每一阶段的变化过程和速度大体上是相同的。 (2)可变性。指在不同的社会和教育条件下,同一年龄阶段的青少年儿童的发展水平是有差异的 |

不均衡性 | —— |

个别差异性 | —— |

整体性 | 教学要着眼于促进学生的一般发展,做到认知因素与非认知因素、意识与潜意识、科学与艺术的统一 |

二、知识汇总

三、易错易混

1.(单选)在教育工作中搞“一刀切”“一锅煮”让孩子同成年人一样地听报告、搞活动、开批判会,把对儿童和青少年的教育“成人化”这就违反了个体身心发展的( )规律。

A.阶段性

B.不平衡性

C.差异性

D.顺序性

2.(单选)四年级一班的班主任张老师在班主任教育教学工作过程中,对班级的学生从不采取“一刀切”的办法,因为他深刻认识到个体的身心发展具有( )。

A.阶段性

B.不平衡性

C.差异性

D.顺序性

3.(单选)关于人的身体发展,我国有一句俗话,即“三翻六坐八爬”,意思是说刚生下来的孩子三个月会翻身,六个月会坐着,八个月就会爬了。这句俗语体现了让人的身心发展的( )。

A.顺序性

B.阶段性

C.不均衡性

D.个别差异性

4.(单选)在个体的动作发展上,有着“三翻、六坐、八爬”之说,但小黑比小蓝早两个月掌握“坐”的动作要领。这说明个体的身心发展具有( )。

A.互补性

B.个别差异性

C.阶段性

D.稳定性

5.(单选)有的人在较早的年龄阶段身心达到成熟,有的人则在较晚的年龄阶段才达到成熟。针对这一现象,下列教育启示中表述正确的是( )。

A.教育要适应人的发展的顺序性和阶段性,循序渐进地促进学生的身心发展

B.教育要适应人的发展的不平衡性,加强在学生身心发展关键期的教育

C.教育要适应人的发展的稳定性和可变性,在教育内容和方法上相应变化,加速青少年的身心发展

D.教育要适应人的发展的个别差异性,做到因材施教

6.(单选)儿童在身心发展的过程中,有的方面在较早的年龄阶段已经达到较高的发展水平,有的则要到较晚的年龄阶段才能达到较为成熟的水平。这体现了个体身心发展的( )。

A.互补性

B.差异性

C.不平衡性

D.阶段性

【答案】1.A。2.C。3.A。4.B。5.D。6.C。

四、巩固练习

1.(单选)下列选项中,能够体现出依据个体身心发展顺序性规律的说法是( )。

A.在教育过程中不能搞“一刀切”

B.注重发现学生的自身优势

C.“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也”

D.教学要有系统性

2.(单选)学校根据年龄编班、学习能力分组进行教学,这样的教学组织主要是考虑到儿童发展具有( )。

A.顺序性

B.阶段性

C.差异性

D.稳定性

3.(单选)如今我国青少年的身高和体重远远超过几十年前的青少年身高和体重,这说明人的发展的主客观条件不一样,身心发展具有( )特征。

A.顺序性

B.阶段性

C.稳定性

D.可变性

4.(单选)对于听力障碍的儿童,可以通过发展其对人讲话时口型变化的精细感知能力,来与对方沟通。这说明人的身心发展具有( )。

A.顺序性

B.不平衡性

C.互补性

D.个体差异性

5.(单选)“分层教学”做法的主要依据是,学生的身心发展具有( )。

A.阶段性

B.互补性

C.差异性

D.顺序性

6.(单选)个体身心发展有互补性,决定教育要( )。

A.抓住学生发展关键期

B.循序渐进促进学生发展

C.培养学生自信心

D.因材施教

7.(单选)俗话说:“过了这个村,就没有这个店。”这句话放在教育教学中,反映的是个体的身心发展具有( )。

A.顺序性

B.阶段性

C.不平衡性

D.个别差异性

8.(单选)“没有任何才能的人是不存在的,事实上,每一个人能做的,比他现在做的和相信自己能够做的要多得多。”这句话说明教育应遵循学生个体身心发展的( )。

A.顺序性

B.阶段性

C.不平衡性

D.个别差异性

9.(多选)个体身心发展不平衡性的具体表现包括( )。

A.同一方面的发展在不同的年龄阶段是不均衡的

B.不同方面在不同发展时期具有不平衡性

C.同一方面的发展在相同的年龄阶段是不均衡的

D.不同方面在相同发展时期具有不平衡性

10.(多选)前几天,我偶遇一位毕业生,他向老师们问好,言谈中透着一股子自信成熟的味道,可是教过他的小学老师都知道,那时候他可是一个调皮大王,除了美术,其他学习成绩没把老师们和家长急死。谁能想到如今的他马上就要去国外艺术院校深造了呢?其实,真的没有什么神奇境遇,可能当我们都盯着分数的时候,就忽略了这个孩子本来的样子。上述材料体现了( )。

A.人的发展具有不平衡性

B.人的发展具有阶段性

C.人的发展具有整体性

D.人的发展具有个体差异性

11.(判断)发展是生命进程中发生的一系列生理和心理的变化,有顺序性和可逆性。( )

12.(判断)个体身心发展的阶段性,决定了教育活动应由浅入深、由简到繁、由易到难、由具体到抽象地进行。( )

13.(判断)在一定的年龄阶段,人的生理与心理两方面就会出现某些典型的、本质的特征。这种年龄特征表明个人身心发展具有不平衡性。( )

14.(判断)青春期是个体身心发展两方面走向成熟的时期,所以又称为“心理断乳期”。( )

15.(判断)人的发展是整体性的发展,大体可分为生理、心理、个体化三个层面的发展。( )

【答案】1.D。2.C。3.D。4.C。5.C。6.C。7.C。8.D。9.AB。10.CD。11.错误。12.错误。13.错误。14.错误。15.错误。